Mit E-Flotte mehr verdienen auf der letzten Meile

- Wissen

- Privat

- Laden

- 7.7.2025

- Lesezeit: {{readingTime}} min

Inhalt

Der Energieverbrauch:

der große Vorteil von E-Transportern und E-LKW

Trotz eines meist höheren Grundgewichts durch die Batterie ist der Energieverbrauch von Elektrofahrzeugen im Vergleich mit ihren Verbrenneräquivalenten signifikant geringer: um mindestens 50%, oft auch um deutlich mehr als 60%, selbst wenn das Pendant mit einem modernem Dieselantrieb ausgestattet ist. Daraus resultiert extremes Einsparpotenzial bei den Unterhalts- bzw. kilometerabhängigen Kosten. Noch deutlicher wird der Verbrauchsvorteil auf der Kurzstrecke bzw. im Stadtverkehr: Stop & Go treiben den Verbrauch, da der Verbrennungsmotor oft auch im Stand läuft, bei niedrigen Geschwindigkeiten meist nur ineffiziente Getriebeübersetzungen nutzt und zudem keine Energie beim Bremsen rekuperiert. Ein EV hingegen hat gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten die geringsten Verbräuche und konsumiert im Stand praktisch auch keine Energie. Das kann zu einer realen Energieersparnis von über 70% gegenüber dem Diesel im innerstädtischen Verkehr führen.

Die Nutzlast: eine bauartbedingte Einschränkung

Aufgrund des höheren Grundgewichts durch die Fahrzeugbatterien weisen E-Transporter innerhalb einer Gewichtsklasse in der Regel eine geringere Nutzlast auf als ihre Verbrennerpendants. Um diesen Nachteil auszugleichen, wurde innerhalb Europas eine Anhebung des zulässigen Gesamtgewichts von elektrischen Nutzfahrzeugen ermöglicht. So darf mit einem Führerschein bis 3,5 Tonnen auch ein elektrischer Lieferwagen mit 4,25 Tonnen bewegt werden und große Auflieger dürfen statt mit 40 Tonnen mit 42 Tonnen über die Straßen rollen. Dennoch bleibt im aktuellen Fahrzeugangebot in puncto Nutzlast oft eine Lücke zwischen Fahrzeugen mit Diesel- und denen mit Elektromotor. Zudem haben Varianten ein und desselben E-Modells mit kleinerem Akku eine deutlich höhere Zuladung als die mit größerem Akku bzw. mehr Reichweite.

Deshalb ist es bei der Organisation der eigenen Logistikflotte besonders wichtig, die Fahrzeuge bedarfsgerecht einzusetzen. Spielt das Gewicht der Transportguts eine untergeordnete Rolle, aber ist ein großes Volumen relevant (z.B. bei der Paketzustellung), können große E-Fahrzeuge mit größeren Batterien (sofern das die Längen der Touren verlangen) zum Einsatz kommen. Bei höheren Transportgewichten jenseits einer Tonne (z.B. bei Palettenware oder im sogenannten Zwei-Mann-Handling mit sperrigen und schweren Gütern) ist eine gute Tourenplanung mit möglichst kurzen Wegen (das erlaubt einen kleineren Akku) oder kurzen Ladestopps an DC-Ladern im Laufe des Tages erforderlich.

Die Anschaffungskosten: deutlich geringer auf der Kurz- und Mittelstrecke

Aktuell ist es noch so, dass E-Fahrzeuge in der Anschaffung teurer sind als vergleichbare Verbrenner. Während bei PKW die Preisegalität bei manchen Modellen bereits in Sicht ist oder sogar schon erreicht wurde, geht die Preisschere bei größeren Nutzfahrzeugen dagegen noch weit auseinander. Das hängt mit den teuersten Komponenten eines BEV zusammen, und das sind die Batterie sowie die zugehörigen Elektronikkomponenten fürs Laden und das Batteriemanagement. Deshalb kann man tendenziell sagen: Je größer die Fahrzeugklasse, desto höher sind die Anschaffungskosten – nicht nur absolut, sondern auch relativ. Ein Beispiel: Ein langstreckentauglicher Elektro-LKW kostet das Zwei- bis Dreifache eines Dieseltrucks gleicher Größe (+100% bis +200%). Bei 100.000 Euro für den Verbrenner sind das irgendwo zwischen 200.000 und 300.000 Euro für den E-Truck. Diese deutlich höheren initialen Kosten können Unternehmen abschrecken (wenngleich bei der richtigen Nutzung die niedrigen Kilometerkosten auch diesen Startnachteil bald wieder wettmachen).

Bei kleineren Lieferfahrzeugen sieht die Welt jedoch preislich viel besser aus. Ein Transporter als Kastenwagen der Größe L3H2 (also mit mittlerer Länge und Hochdach) kostet z.B. bei einem Hersteller mit großem Elektroportfolio als Diesel in Deutschland netto rund 40.000 Euro. Als E-Variante kostet der gleich große Transporter netto rund 51.500 Euro (beides Listenpreise Stand Juli 2025). Das bedeutet für den Logistiker eine um rund 29% höhere Startinvestition. Dieser im Vergleich geringe Kostennachteil bei der Anschaffung wird durch deutlich niedrigere Kilometerkosten (variable CPM als Summe aus Energie- und Wartungskosten) schnell wieder wettgemacht. Um die Amortisationszeiten zu minimieren, muss am wichtigsten Stellrad für die Betriebskosten gedreht werden: Das sind die Ladekosten.

Die Ladekosten: Minimierung durch die richtige Ladeinfrastruktur

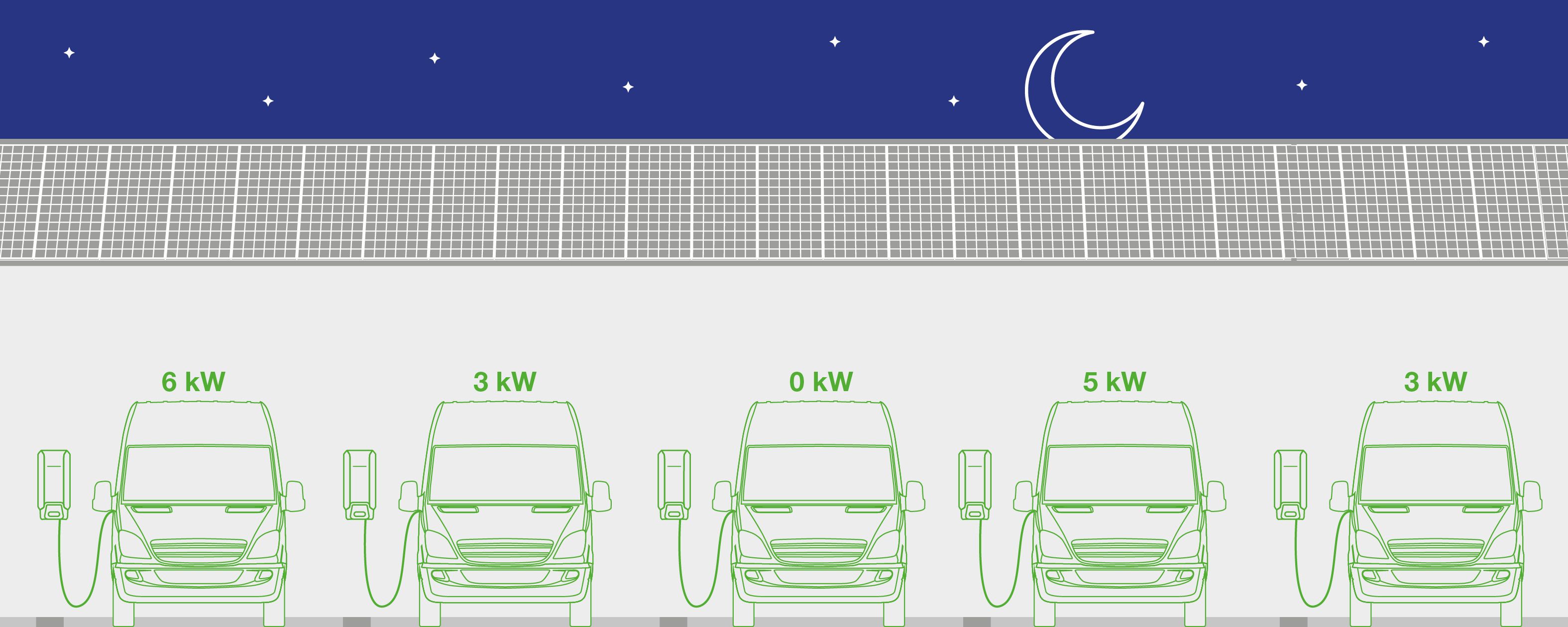

Der Vorteil von elektrischen Last-Mile-Lieferfahrzeugen zwischen Zustelltransporter und Klein-LKW mit Akkugrößen zwischen 50 kWh und 100 kWh (und somit realen Reichweiten von 150 km bis 300 km) liegt nicht nur beim vergleichsweise kleinen Anschaffungspreis. Die überschaubare Batteriekapazität sorgt auch für praktikable Ladezeiten ohne die zwingende Verwendung von Schnellladern (DC). Meist stehen die Fahrzeuge über Nacht und können auf dem Firmengelände langsam mit Wechselstrom geladen werden. Dieses AC-Laden wiederum hat zwei Kostenvorteile:

1. Eine investitionsintensivere Schnellladeinfrastruktur ist nicht notwendig.

2. Es kann von günstigem Nachtstrom profitiert werden.

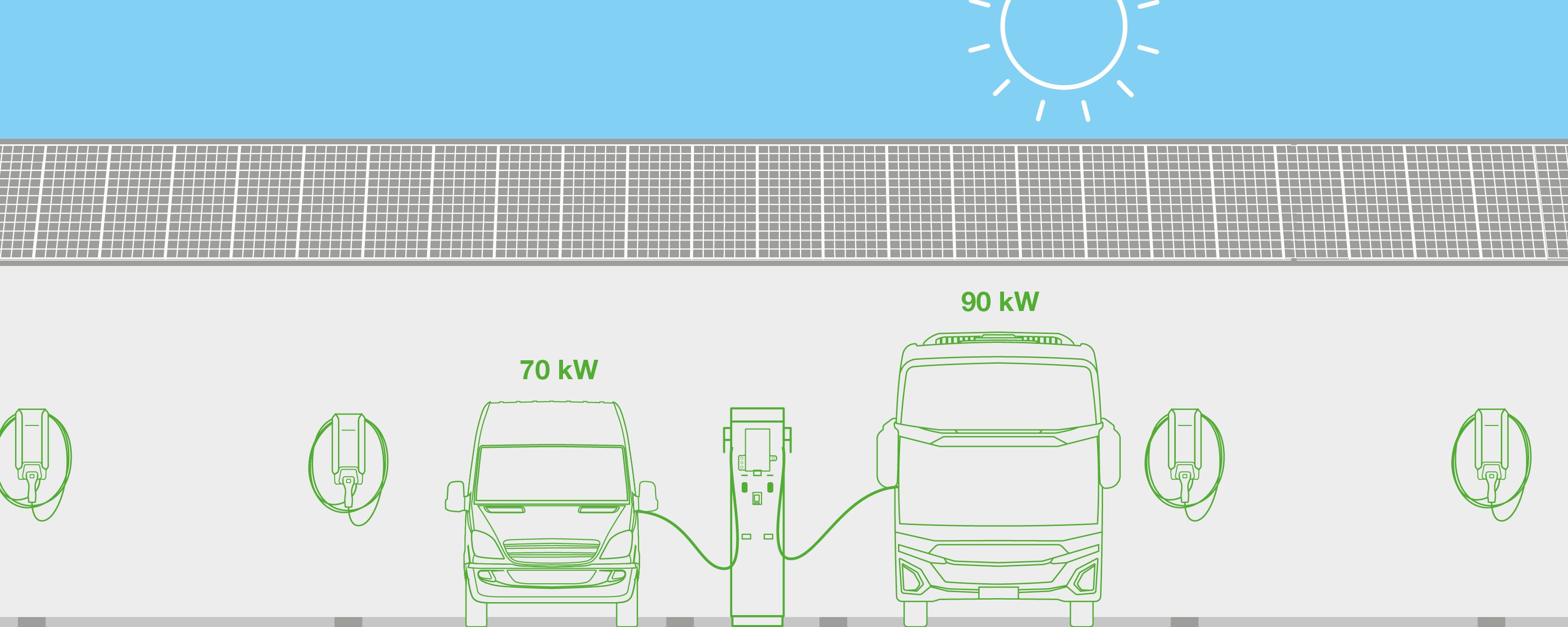

Mit einem intelligenten Lademanagement lassen sich die monatlichen Netzgrundgebühren selbst bei großen Flotten spürbar senken, denn diese richten sich nach der maximal bezogenen Leistung an einem Standort – auch wenn diese z.B. nur einziges mal in Anspruch genommen wurde. So laden z.B. Fahrzeuge mit relativ leeren Akkus zunächst mit höherer Leistung und solche mit höherem State of Charge werden bei der Energieaufnahme eingebremst. Wichtig ist, dass alle Fahrzeuge morgens wieder einsatzbereit sind, aber während des Ladevorgangs Lastspitzen vermieden werden. Sieht der Geschäftsbetrieb Pendelstrecken zwischen den verschiedenen Zustellorten und dem eigenen Unternehmensstandort vor, können auch kurze Beladestopps tagsüber für die Auffrischung der Fahrzeugakkus genutzt werden. In diesem Fall bietet sich eine DC-Ladeinfrastruktur an, die nicht nur ein schnelles Laden ermöglicht, sondern zugleich die Nutzung von eigenem PV-Strom. Somit lassen sich die langfristigen Betriebskosten weiter senken.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Im Mittel- und Kurzstreckenbereich überzeugen elektrische Nutzfahrzeuge auf Kostenseite auf ganzer Linie. Durch nur geringfügig höhere Anschaffungskosten als bei den Varianten mit Verbrennungsmotor sowie signifikant niedrigeren Kilometerkosten ergeben sich im Schnitt 25% niedrigere Gesamtkosten (TCO), je nach Streckenprofil sogar mehr.